如何培养拔尖创新性人才是我国教育领域界面临的重大命题,高等教育给出的答案是 “实行通识教育和专业教育相结合的培养制度”,但是基础教育尚无共识性的答案。

如果不从中小学树立通识教育理念,不在中小学践行通识教育活动中埋好“种子”,那么大学的通识教育会陷入无水之源、无木之本的窘境。

今天,我们来看看这份有关通识教育的最新研究成果。

通识教育的历史溯源

一般认为,通识教育也称为博雅教育,它源于古代西方的自由教育。自由教育最早出现在古希腊,是指对拥有闲暇时间的自由人进行的教育,其主要内容是“三科”(文法、修辞、逻辑)和“四艺”(天文、算术、几何与音乐)。后来纽曼等人则将“自由教育”看成是对普遍的、完整的知识的追求,从而提升人的修养。这里必须提及两个重要人物,一个是苏格拉底,一个是亚里士多德。

苏格拉底一生的大部分时间都用在了教育事业上,体育馆、广场、街道、商店,几乎任何地方都可以成为他的教育场所。苏格拉底自称,他的使命就是教人向善,他认为,人是有思想、有思维能力的,进而是有理性的,因此如何正确认识人的心灵和理性,也就是人的本性,成为苏格拉底哲学教育的根本任务。而关于如何教授知识和美德,苏格拉底采用了对话的方式来启发别人去思考,去发现真理。

苏格拉底追问讨论的启发式教学方式,对后世产生了极为深远的影响。现在美国大学的通识教育,尤其是文理学院的通识教育,以及英国牛津大学的导师制,在很大程度上都是沿袭了苏格拉底的讨论式教学。

亚里士多德是苏格拉底学生的学生(柏拉图的学生),他是自由教育的倡导者。亚里士多德认为人的生活有高尚和粗鄙的两种。粗鄙的生活以谋生为目的,这种生活将知识作为换取生活资源的手段,人因此而丧失了自由选择的机会与能力,因而是不完善的;而高尚的生活立足于自由意志的抉择,彰显了自由意志的高贵,因而是合理的和高尚的。

亚里士多德对自由教育的阐释其实是确定了通识教育的灵魂:即不以功利为目的,不追求谋生技能,而是追求培养整全的人格。

中国古代教育也蕴含着通识教育的理念。比如周朝的贵族教育,要求学生掌握“六艺”,即礼、乐、射、御、书、数等多种技能;后来,诗、书、礼、易、乐、春秋等成为全社会共同的知识和能力资源,并且在教育过程中注重内心的修炼和道德的养成。这些都与通识教育有着共通之处。

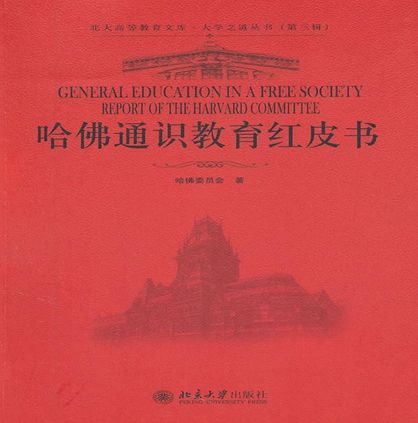

通识教育的概念最早是在1828年由美国鲍登学院的帕卡德教授提出,但当时还没有形成比较清晰的认识。到1919年前后,美国的许多大学基本认可这一说法,并在全美进行比较普遍的通识教育。1945年,哈佛大学科南特校长带领12位教授,经过两年的研究,创作了《哈佛通识教育红皮书》(以下简称《红皮书》),这本书被称为美国通识教育的圣经,至今仍是通识教育的经典文献。

《红皮书》讨论的不仅是大学的通识教育,而且还用专门用一个单元阐释了中学的通识教育。《红皮书》提议通识教育的核心课程应当包含人文学科、社会科学、自然科学三大领域,并明确指出通识教育的主旨在于“培养学生成为一个负责任的人和公民”,应该指向四个目标,即:有效思考的能力、交流思想的能力、作出恰当判断的能力和辨别价值的能力。

通识教育的价值诉求

从通识教育的发展渊源看,其内涵具有丰富性,并与时俱进,因此,迄今为止通识教育并没有确切的定义,我们不妨从不同的角度理解其涵义及其教育价值。

从教育目的看,通识教育旨在培养有社会责任感的、有服务社会能力的、人格健全的公民,它有助于学生养成正确的情态、态度与价值观,有助于学生形成宽厚的文化素养与终身发展的生存能力。我们认为,通识教育是为了让学生知道这个世界的复杂性与人生无限的可能性,鼓励学生带着丰富而强大的内心去拥抱这个世界,他们懂得自己的价值所在,以很好的自控力和极大的勇气面对现实,迎接未来。

从教育内容看,通识教育是教育体系中的重要组成部分,是每个学生都应接受的非专业性、非功利性教育,它与专业知识、专业技能的教育相辅相成。为什么通识教育在高等教育得到越来越多的重视与认同,而在基础教育却严重缺失?那是因为强大的升学压力导致学校教育更多是功利性、短视性的应试教育,而忽视了学生健全人格、发展能力的通识教育。

几十年的教育实践证明,片面的应试教育不但给儿童造成了不可弥补的伤害,由于“剧场效应”的扩大,实际上连追求分数的目标也难以实现,学生失去了学习的兴趣和信心,甚至造成了许多惨痛的悲剧,这样的教训不胜枚举。需要指出的是,通识教育并不同于“通才教育”“全才教育”。“通才教育”或“全才教育”,更多的是对所有学科知识技能的重视,强调的是知识数量的积累,而通识教育不仅包括知识技能的提高,但更重视学习能力与生命品质的提升,强调的是心智的培养,是对世界的理解,对自身的认识,以及如何友好地与世界相处。可以说,通识教育是对“通才教育”“全才教育”的超越。

通识教育的课程建构

实现通识教育目标的主渠道自然是开设通识课程。通识教育并没有固定或者规定的课程体系,它也是与时俱进的,并与学校办学特色与学生身心特点相匹配。通识教育的研究者,应该研究学生,研究教育,研究社会,基于过去、当下和未来的实际情况,基于学生的状况,根据学生成长的需要,制定适合的课程体系。如当下部分中小学开设的STEAM实验课程,就是很好的尝试。

通识教育的课程应该具有融合性。按照多元智能理论,自然、社会、人文科学中若干门专业,没有一门专业能够与人类心智成长某一方面发生一一对应的关系,也不可能独立地完成促进人类心智成长的功能。所有专业领域都应该是互相渗透和融合的,不同学科知识的交叉耦合也是创新的源泉。所以,知识、技能的跨学科融合是通识教育课程的重要特征。

由于各种客观因素的制约,当前中小学通识教育的理念还没有普及,通识教育的课程资源更是非常匮乏,在线教育是解决通识教育资源匮乏的有效途径。但是,通识教育的培养目标、课程组织形式等特性,使得在线通识教育的课程设计面临巨大的挑战。

(本文选自教育部学校规划建设发展中心未来学校实验研究条目成果,作者为南京师范大学教育学院教授杨作东,基础教育研究中心主任兼教授朱雪梅,原文有删节)